СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

Бультерьер и киты-косатки

«Если я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха», говаривал незабвенный профессор Преображенский и был абсолютно прав. Врачи должны оперировать, сапожники делать обувь, а защитники прав животных – защищать права животных. А вот с этими последними, я имею в виду защитников, в недавнее время произошло явное перепрофилирование. Теперь они занимаются не спасением зверей, внесенных в Красную Книгу, а откровенной пиаровской деятельностью. Причем, с совершенно непонятными источниками финансирования.

Помните, историю о том, как некий центр защиты прав животных «Вита» якобы обнаружил на территории ВДНХ двух несчастных китов-косаток, уже десять месяцев содержащихся в «ржавых цистернах, покрытых надувным ангаром, за павильоном «Электрификация»? Шум поднялся большой: глава «Виты» Ирина Новожилова раздавала десятки интервью, со слезой в голосе рассказывая о том, как бедные косатки страдают; синхронно были запущенны всевозможные петиции, призывающие выпустить китов на волю; СМИ и блогосфера ежечасно выпускали одинаковые, как близнецы, материалы, направленные против «нехороших дядей», решивших из-за собственной жадности или зловредности умучать до смерти в железных цистернах двух несчастных китов-косаток. Причем, в большинстве своем тексты были схожи до одинаковости, пестря одними и теми же фразами. Короче, пошел откровенный заказной пиар или, говоря журналистской терминологией, ничем не прикрытая джинса.

Честно говоря, мне стало интересно, действительно ли все так ужасно с косатками и, может быть, надо срочно спасать животных. И я поехал на ВДНХ, прихватив с собой знакомого биолога, специализирующегося на морских млекопитающих семейства дельфиновых.

Да, действительно, косаток мы там застали. И это было, пожалуй, единственной правдой из всего, о чем так долго вещали обществу деятели из центра защиты прав животных «Вита». В реальности, гигантские животные содержатся в специальных временных бассейнах, оборудованных специальной гидроизоляцией и системой водоподготовки, соединенных между собой переходом. Каждый бассейн составляет в диаметре около 25 метров, общий объем составляет около 8000 кубических метров. Хотя, по мнению ученых, для содержания одной косатки достаточно и 2000 кубометров воды. Оба черно-белых, глянцевых красавца сыты, жизнерадостны и к новому году будут переведены в здание строящегося океанариума, в котором спроектированы несколько бассейнов для содержания животных, самый большой из которых глубиной в 14 метров, длиной - 50 метров и шириной - 30 метров. То есть, центр защиты прав животных «Вита», поднявший всю эту «общественную» волну, оказался соврамши.

Значит пиар, сказал я себе и полез в Гугл, а там… А там начали выплывать одна за другой совершенно идентичные истории, связанные с этим самым центром «Вита» и его регулярными и безосновательными наездами, осуществляемыми по принципу «лишь бы персонажи были известными или богатыми». А еще лучше и то и другое одновременно. Смотрите сами:

«Сенсационную новость центр защиты прав животных «Вита» сообщил в январе 2014 года. По данным зоозащитников, двое циркачей, работающих в цирке братьев Запашных, продали пятимесячного львенка со следами побоев и ожогов». «Наша догадка, - сообщается на сайте «Виты», - почему на нем ожоги: скорее всего, пытались через кольцо с огнем пропустить львенка, и обжег все тело. После того, как выяснилось, что животное не способно к выступлениям, его продали». Разумеется, «Цирк братьев Запашных» подал на деятелей из «Виты» в суд и выиграл его, так как никаких доказательств у руководства центра защиты прав животных «Вита» не было. Но дело сделано – создан большой негативный шум в отношении цирка, а центр «Вита» получил огромный объем положительной информации о себе.

В 2007 году центр защиты прав животных «Вита» сообщил миру «сенсационную» весть о том, что режиссер Владимир Бортко во время съемок фильма «Тарас Бульба» массово расстреливает шрапнелью и сбрасывает в пропасть живых лошадей, купленных для этого на соседней бойне. Вся пресса и защитники животных подняли несусветный крик, обвиняя Бортко во всех смертных грехах, называя его садистом, требуя запретить съемки и лишить фильм финансирования. Как выяснилось впоследствии, ни с каких боен никто лошадей не покупал и, соответственно, не губил, а в фильме принимали участие дрессированные лошади каскадерской группы и ни одно животное не пострадало. Однако, центр «Вита» получил массу положительного пиара, а Владимир Бортко оказался с плотно приклеенным имиджем живодёра.

И это лишь малая часть нехороших историй, связанных с центром защиты прав животных «Вита». И после всего вышесказанного, у меня сложилось стойкое впечатление, что центр защиты прав животных «Вита» - это такой специальный бультерьер, которого спускают при необходимости кого-нибудь «замочить в сортире». Шаблон действий прост и отработан до блеска: вброс «сенсации», информационное сопровождение в СМИ и интернете, включая соцсети, положительный образ «Виты» и поливание грязью «объекта», а потом разоблачение и тишина. Иногда суд, заканчивающийся полным проигрышем центра защиты прав животных «Вита». Но это уже неважно, так как нужный осадочек-то остается.

И как подтверждение тому, что центр защиты прав животных «Вита» - это совсем не борцы за права животных, а ярко выраженная пиаровская контора, в моем распоряжении оказалась некая электронная переписка, присланная мне неизвестным хакером, а, может быть, даже и одним из адресатов. В письмах некая Ирина, пишущая с почты центра защиты прав животных «Вита» (vita-russia@ya.ru), и скорее всего являющаяся президентом центра Ириной Новожиловой, обсуждает с неизвестной мне Таней Белей (taniabelei@mail.ru) планы по дальнейшей информационной пиар-атаке на «Сочинский дельфинарий», который и является собственником тех двух китов-косаток, обнаруженных на ВДНХ. И, разумеется, на владельцев строящегося океанариума Зараха Илиева и Года Нисанова.

Дамы совершенно откровенно беседуют о том, что в готовящейся очередной «петиции» надо убрать «угрозы и легкий шантаж, поскольку на таких людей, тем более с Кавказа, это произведет обратный эффект». Также договариваются, что «Петицию же можно и как письмо открытое сразу оформить. Что думаешь - если ее сделать не от одного человека, а от группы лиц, где представитель от ученых, журналистов, фридайверов, зоозащитников, специалистов по строительству». А Ирина Новожилова открыто заявляет: «Я имею опыт организации очень крупных общественных кампаний, мы действительно проигрываем информвойну и упускаем уникальный шанс на гребне поднятой общественностью волны добиваться очень крупных побед» и дает «пошаговую инструкцию» ведения этой самой информационной войны и очередных вбросов. Цитирую:

«Пошагово алгоритм развития событий должен быть такой (опаздываем на 3 недели!!!):

1. Открытое письмо-возмущение ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ в СМИ (об идеальности условий) от 20-30 специалистов по мормлекам (адресатов может быть несколько в копиях); письмо должно быть разослано по СМИ с сайта любого научного сообщества по мормлекам (но не с блогов или личных страничек!!!)

2. Вызванный резонанс от письма породит необходимость проведения пресс-конференции. Проблем с залом нет, важно, чтобы спикеров было от 5 и выше, чтобы это выглядело КУЧНО!

3. Параллельно общественность наберёт голоса по петициям - это также потенциал и информповод;

4. Предложение о гуманной альтернативе - обращение дайверов России к Путину, Нисанову и всем, кто способен изменить стратегию на самом высшем уровне.Если грамотно выпятить многие моменты, беря во внимание политическую ситуацию и т.д. - сработает! Мы это уже ни один раз проходили. Мы добились запрета в России корриды, когда уже были распроданы билеты в С/К "Олимпийский", зверобойного промысла, когда уже были построены норвежские суда и т.д.»

Вот так просто и откровенно отрабатывается «защита прав животных», причем в четко спланированном направлении с отлаженными и давно обкатанными механизмами действий. Обратите внимание на то, что в очередной схеме активно задействовано множество журналистов, блогеров, ученых и даже специалистов по строительству. То есть, размах информационной войны против очередных «объектов» получается совсем нешуточный и весьма дорогостоящий.

И, по сути, остается открытым лишь один вопрос. А кто на этот раз платит за весь банкет? Кому и где перешли дорогу Илиев и Нисанов? А что весь этот пиар-банкет от центра «Вита» проплачен и выполняется по заказу, лично у меня сомнений не вызывает, так как все достаточно открыто и легко складывается в единую логическую картинку. Ведь, если бультерьер прыгнул и снова готовится к прыжку, то обязательно существует некто, дающий ему команду «фас!». Правда, же?

Источник: Блог Олега Лурье

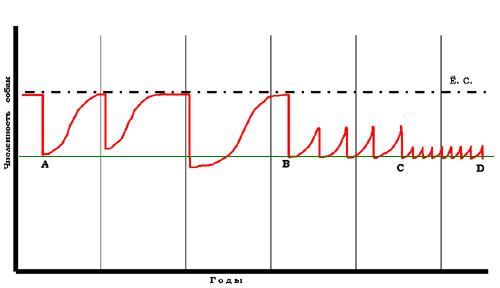

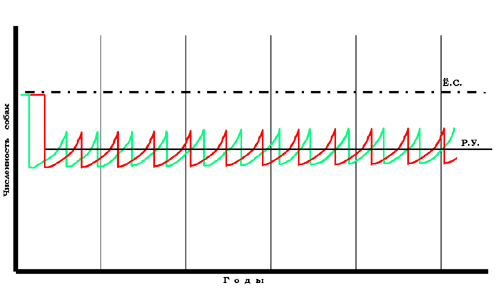

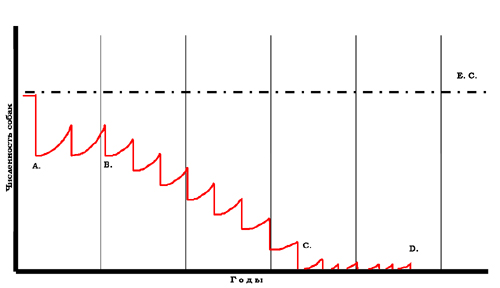

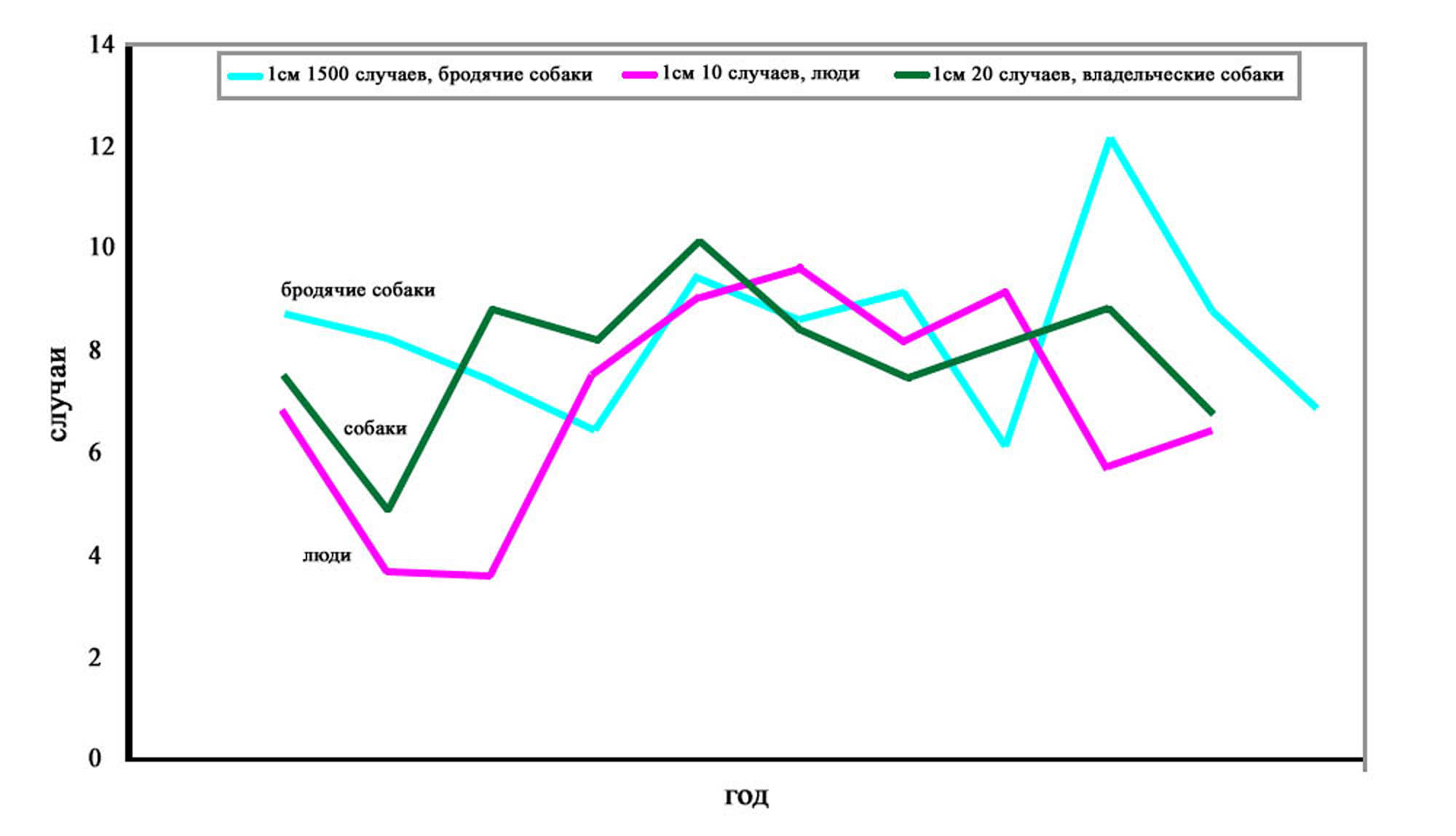

Количество покусов граждан в украинских городах в течение периода ОСВ

Материалы предоставлены директором КП "Центр Обращения с Бездомными Животными" г.Харькова Ю.Г.Шаповаловой

Обновленные графики по Харькову (покусы и гельминты) с учетом 2014 года

Данные предоставлены директором КП "Центр Обращения с Животными" г.Харькова Ю.Г.Шаповаловой

Статьи и материалы участников Движения

В.А. Рыбалко. Учет безнадзорных собак в г. Петрозаводске. Оценка многолетней динамики численности.2007 г.

С августа по ноябрь 2007 года в г. Петрозаводске нами проводился очередной учет численности безнадзорных собак. Цель учета – оценка численности субпопуляции бездомных (бесхозяйных) собак в городе, а также получение данных о некоторых иных параметрах, характеризующих субпопуляцию бездомных собак. Кроме того, в 2006 и 2007 гг. отдельно ставилась цель оценить численность субпопуляции безнадзорных владельческих собак (хозяйских собак полувольного содержания ). Данные учета относятся к основной территории города без отдаленных пригородов (Соломенное, Птицефабрика)

Материал и методы.

Использовался модифицированный метод выборочного учета на пробных площадках (Верещагин и др., 1999, Челинцев, 2006), расположенных в двух основных типах городской среды (застройки: жилая и промышленно-складская). Количество площадок – 7.

Площадки 1, 2, 3, 4 размещались в районах преимущественно жилой застройки (1 и 2 – в районах гетерогенной застройки разной этажности, 3 и 4 – в районах новой однотипной многоэтажной застройки в районах Древлянка и Кукковка). Для этого типа характерны значительный объем относительно равномерно распределенной кормовой базы для собак, но относительно небольшое количество укрытий и высокая степень беспокойства со стороны человека.

Площадки 5, 6 и 7 размещались в районах промышленно-складской застройки (огороженные территории предприятий, оптовые базы и магазины, автостоянки, пустыри, массивы гаражей). Для этого типа среды характерна неравномерно распределенная кормовая база, источники пищи для собак сосредоточены у столовых, конечных остановок транспорта. Имеется большое количество укрытий, прежде всего за оградами на территориях предприятий.

Рис. 1. Расположение пробных площадок.

Проводился не менее чем пятикратный обход каждой площадки с регистрацией присутствующих на ней собак, находящихся без сопровождения человека-владельца (безнадзорных). Все встреченные безнадзорные собаки распределялись по трем категориям:

1. Бездомные (безнадзорные) собаки, постоянно обитающие на площадке (центр участка обитания животного или группы животных полностью или частично приходится на площадку, значительную часть суточного цикла активности животное проводит в пределах площадки). Для определения численности постоянно обитающих на площадке бездомных собак использовался критерий двукратной встречаемости – то есть постоянно обитающими на площадке считались собаки, встреченные там не менее двух раз. При возможности использовались опросные данные, позволяющие установить длительность пребывания собаки на данном участке. Численность этих собак на участке использовалась для дальнейшего расчета плотности и общей численности в типе среды и городе в целом.

2. Бездомные (бесхозяйные) собаки, временно присутствующие на площадке (площадка посещается редко, либо животное является мигрирующей особью без устойчивого участка обитания).

3. Безнадзорные владельческие собаки. Критериями для отнесения животных к этой группе являлось наличие ошейника, а при его отсутствии - размер и особенности экстерьера и поведения, данные опросов.

Для каждой из площадок вычислялось количество постоянно обитающих здесь взрослых бездомных собак. На основе этих данных были получены значения популяционной плотности бездомных собак для площадки, а затем средней плотности для всех площадок в данном типе среды. Численность собак рассчитана, исходя из данных о средней плотности и из известной площади каждого типа (жилая застройка – 17.5 кв. км, промышленная – 16.5 кв. км) и города в целом (34 кв. км).

Также определялся половой состав субпопуляций, наличие молодняка и выводков, принадлежность животных к постоянным группам (стаям).

Основные результаты и обсуждение.

1. Расчет численности бездомных собак с дифференцированием по типам среды.

Дает детальную картину в соответствии с реально существующими различиями в экологических характеристиках мест обитания собак. Рассчитаны средние взвешенные значения для средней плотности субпопуляции отдельно для каждого из двух типов среды. Рассчитаны численности собак для каждого типа, их сумма - численность для города в целом.

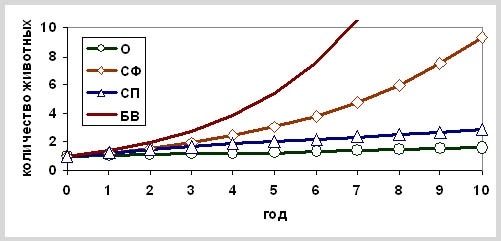

В 2007 году численность бездомных собак в районах жилой застройки составила 270 особей (статистическая ошибка оценки численности - 60 (22.3 %), нижний односторонний доверительный предел - 197, верхний односторонний доверительный предел – 370 для Р = 95%). Численность бездомных собак в районах промышленно-складской застройки составила 691 особь (статистическая ошибка оценки численности – 177 (26 %), нижний односторонний доверительный предел – 485, верхний односторонний доверительный предел – 985).

Общая численность взрослых собак в городе – 961 особь (статистическая ошибка – 187 (19,5 %), нижний односторонний доверительный предел – 728, верхний односторонний доверительный предел – 1268).

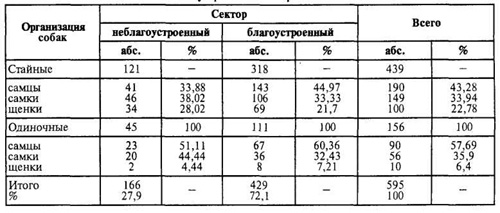

Результаты вместе с данными предыдущих учетов сведены в таблицу:

Таб. 1.

Оценка численности взрослых бездомных собак в разных типах застройки и в городе в целом.

В 2006 и 2007 гг. по сравнению с предыдущими годами проявилась тенденция к снижению численности бездомных собак и последующей её относительной стабилизации, особенно в районах жилой застройки. На всех учетных площадках (кроме площадки в районе обширной промышленно-складской зоны в районе ул. Заводской), зафиксировано равное или меньшее количество постоянно обитающих собак по сравнению с 2006 г. Однако для промышленных зон и границ жилых кварталов с промзонами по-прежнему характерно относительно большое количество бездомных собак.

По нашему мнению, эта тенденция к относительной стабилизации является, прежде всего, результатом интенсификации муниципального отлова, что выяснялось из опросных данных и информации самой службы отлова о количестве отловленных животных.

Некоторую роль могло сыграть также пристраивание части животных энтузиастами, работающими под эгидой общества защиты животных. Дополнительное значение имеет изменение характеристик среды (застройка пустырей) и уборка улиц от мусора.

2. Половой состав .

Соотношение среди животных, для которых определен пол: самок – 47%, самцов – 53%. Примерно равное соотношение наблюдалось и в 2004 – 2006 гг. Таким образом, сохраняется высокий потенциал размножения бездомных собак. На площадках было отмечено 8 пометов (щенки от новорожденных до 4 месяцев).

3. Пространственно-социальная структура.

В районах жилой застройки на учетных площадках доля бездомных собак, находящихся в постоянных стаях (семейных группах), составила около 27% от численности там постоянно обитающих . В 2006 г. эта доля составляла 16%. Отмеченные на пробных площадках в жилых кварталах стаи обычно состоят из 2 – 3 особей, часто это самка со своими подросшими щенками. Тем не менее, более крупные стаи сохраняются в некоторых районах на окраинах жилых кварталов (например, у рынка на ул. Ленинградской – данные получены при дополнительном наблюдении вне пробных площадок) или на предприятиях в глубине города (это Онежский тракторный завод – многолетняя стая около 8 взрослых особей).

В районах промышленно-складской застройки и на окраинах города доля стайных животных остается высокой – не менее 75% от всех собак . Там – как на пробных площадках, так и вне их - отмечены встречи и с крупными стаями в 5 – 6 и больше особей . Стаи часто базируются на огороженных территориях предприятий. Некоторые стаи в бесснежный период проникают далеко в лес и отмечаются на территориях коттеджных поселков. Обитающие на окраинах города стаи осторожны и относительно малоуязвимы для отлова.

Как указывалось, для районов с преимущественно жилой застройкой характерны одиночные животные или небольшие группы. Это, как правило: а) условно-надзорные дворовые собаки, они не опасаются людей и в этом отношении близки к владельческим собакам; их убежища обычно приурочены к определенному подъезду, в котором живут опекуны; б) полуодичавшие дворовые собаки, с большей осторожностью относящиеся к людям; постоянные убежища и лежки не приурочены к жилым подъездам и находятся во дворах, у гаражей, у сараев или в подвалах; в) относительно немногочисленные условно-надзорные собаки лиц БОМЖ, следующие за своими опекунами по маршрутам, пролегающим между площадками с мусорными контейнерами.

Для средних и крупных стай в больших по площади массивах жилой застройки слишком мало убежищ, стаи испытывают значительное беспокоящее воздействие со стороны людей и довольно уязвимы для отлова. Малой устойчивостью групп к этим факторам, видимо, можно объяснить уменьшение численности постоянных стай в самом центре города в 2005 – 2007 гг. по сравнению с предыдущими годами. После общегородского роста численности бездомных собак в конце 90-х годов, в этом районе периодически находилось несколько стай, однако закрепиться там они не смогли; видимо, основная часть особей была выловлена, часть одомашнена, часть мигрировала. (Это, впрочем, не исключает возможности временного появления на данной территории новых стай, мигрирующих из сопредельных районов). В других районах города стаи распределены достаточно равномерно, большинство крупных устойчивых стай регистрируются на тех же участках обитания, что и в предыдущие годы.

Наиболее активно посещаемые и осваиваемые собаками центры участков обитания средних и крупных полуодичавших стай в жилой застройке тяготеют к границам кварталов и маргинальным участкам по соседству с промышленной застройкой, сочетающим обильные источники корма и малодоступные для людей убежища – например рынки и мусорные контейнеры по соседству с пустырями, зарослями и массивами гаражей. При этом, часто в период ночной активности, стаи регулярно посещают и внутренние участки жилых кварталов, исследуя мусорные контейнеры, устраивая временные лежки и нападая на домашних животных. Нападения бездомных собак стали основной причиной гибели кошек, в том числе и владельческих, находящихся во дворах жилой застройки.

В массивах жилой застройки стаи собак (прежде всего, условно-надзорных) могут обитать также на огороженных территориях отдельных предприятий и организаций – небольших участках промышленно-складской застройки, окруженных жилыми кварталами.

Часть дворовых собак периодически получает корм от опекунов; практически все собаки занимаются собирательством в мусорных контейнерах и захламлённых дворах. Многие одиночные дворовые собаки проводят часть светлого времени суток у магазинов, продуктовых ларьков и рынков, где подбирают отбросы и попрошайничают. Постоянно обосновавшиеся у рынков собаки могут образовывать «сборные» по происхождению стаи. Некоторые одиночные особи периодически перекочевывают от одного рынка (скопления ларьков) к другому.

Как упоминалось выше, для районов нежилой, промышленной застройки (производственно-гаражно-складской) прежде всего характерна групповая структура поселения собак (около 75% животных – стайные). Одиночных особей относительно немного. Центры участков обитания собак приурочены к огороженным территориям или к пустырям между ними. Размеры групп – от 2 до 10 – 15 особей, иногда больше. Размеры стай до некоторой степени зависят от размеров предприятия, на котором базируется стая. Основной источник корма – подкормка работниками предприятий, кроме того, собаки активно посещают свалки и помойки по окраинам города. В условиях большого количества огороженных территорий нет четкой границы между условно-надзорными и полуодичавшими (бродячими) собаками. Критерием до некоторой степени может быть характер территориального поведения: условно-надзорные собаки проводят бóльшую часть времени на территории предприятия, тесно привязаны к опекунам и до некоторой степени выполняют сторожевые функции. Полуодичавшие имеют более значительные размеры участка обитания и либо часто покидают огороженную территорию, либо вообще базируются вне ограды – на пустырях, у гаражей, у свалок. В промышленной застройке наблюдается активное взаимодействие между стаями. Обычно (не во время «свадеб»), собаки стараются не допускать чужие стаи на «свое» предприятие, эта задача облегчается наличием ограниченного числа проходов через ограду (ворот, лазов под забором). Но вне ограды маршруты стай перекрываются, члены разных стай часто посещают одни и те же места, потенциально богатые кормом. (Так, в районе ул. Заводской одним из таких мест является торговая точка – продуктовый ларек мясокомбината.) Также стаи из промышленной застройки в темное время суток в поисках корма охотно посещают жилые кварталы, расположенные поблизости.

Агрессивное поведение по отношению к человеку проявляется в разной степени – от облаивания (чаще всего) и демонстративных выпадов до покусов. Наиболее часто агрессивное поведение проявляют условно-надзорные собаки в границах ограды и вблизи нее. Также часто пытаются отогнать близко подходящих прохожих средние и крупные полуодичавшие стаи на постоянных и временных лежках в жилой застройке. Настороженно-агрессивны бывают самки со щенками. Возбуждены и часто склонны к агрессии самцы во временных гонных стаях («свадьбах»).

Родильные логова бездомных сук в жилых кварталах расположены преимущественно под гаражами, реже - в подвалах жилых домов; в промзонах и по окраинам логова устраиваются часто под грудами строительного мусора или складированными стройматериалами.

Большая часть собак имеет установившийся участок обитания с постоянно меняющимися границами, часть (особенно молодняк) фактически мигрирует по городу, выбирая новые точки кормежки и попрошайничая. Среди собак с меняющимся участком обитания имеются как одиночные (один самец, в 2005 г. встреченный на ул. Заводской, в 2006 - 2007 г. был обнаружен на пр. А. Невского, то есть фактически на другом конце города), так и группы (чаще всего вышеупомянутые самки с выводками). Мигрирующие собаки тяготеют к торговым точкам и рынкам.

Кроме того, вклад в категорию «временно присутствующие» вносят собаки, периодически выходящие в жилые районы из промзон, стройплощадок и пустырей на окраинах. Как указывалось, стаи из промзон и маргинальных участков далеко проникают в жилые кварталы в поисках корма на помойках. Часть собак (молодые особи) затем могут остаться в пределах жилой зоны. Видимо, таково объяснение повышенной плотности собак в жилом районе Древлянки, в окрестностях которой очень много укрытий для собак. Активное перемещение молодых собак с окраин отмечено и для Кукковки.

Внутри самих промзон перемещения собак менее заметны, и доля мигрантов (временно присутствующих) в районах промышленно-складской застройки относительно невелика.

В 2007 г. отмечены случаи возникновения «сборных стай» - относительно слабо сплоченных скоплений относительно небольших размеров на окраинах жилых кварталов (Древлянка) или в центре – в районах с потенциально обильной кормовой базой у торговых точек (проспект Ленина). В целом пространственно-социальная структура субпопуляции осталась без существенных изменений на протяжении двух лет.

5. Безнадзорные владельческие собаки (владельческие собаки полувольного содержания).

За период наблюдений в районах жилой застройки безнадзорные владельческие собаки составили около 61% от всех встреченных безнадзорных собак. Удельная встречаемость (плотность потенциального присутствия) таких собак для данного типа среды составила 41.9 особей на кв. км. для периода в 3 месяца. Таким образом, количество владельческих собак, длительное время находящихся без контроля со стороны хозяина, в жилой зоне Петрозаводска составляет не менее 750 особей – данную субпопуляцию представляют собаки всех размеров, породистые и беспородные. Это более чем в два раза больше числа постоянно живущих там бездомных. (Однако, следует отметить, что, как правило, не все хозяйские животные полувольного содержания присутствуют на улицах одновременно). Из дополнительных наблюдений можно сделать вывод о еще более высокой насыщенности безнадзорными владельческими собаками районов одноэтажной (усадебной) жилой застройки (Старая Кукковка, Перевалка – здесь требуются дополнительные исследования). Безнадзорные владельческие собаки не изолированы репродуктивно от бездомных, они принимают участие в общих с ними гонных стаях - "свадьбах".

В районах промышленно-складской застройки количество безнадзорных владельческих собак невелико (9.5 особей на кв. км, потенциальное количество в этом типе – около 160 особей). Представлены они, как правило, временно выпущенными с территорий предприятий сторожевыми собаками средних и крупных размеров. (Они находятся на вольном выгуле ограниченное время, в отличие от условно-надзорных бездомных собак, не являющихся собственностью предприятий и организаций и потенциально не ограниченных в перемещениях).

Активность владельческих собак в основном приурочена к светлому времени суток.

Отмечены собаки, бывшие владельческими, но по разным причинам ставшие бездомными (выбрасывание, постепенное дичание при полувольном содержании). Их доля по предварительной оценке в районах жилой застройке не менее 30% от всех бездомных. Таким образом, в г. Петрозаводске владельческие собаки являются значительным резервом для пополнения численности бездомных.

6. Сравнение с данными исследования Н.А. Седовой.

Параллельно с учетами, проводимыми нами, в Петрозаводске исследования субпопуляции бездомных собак осуществляла Н.А. Седова, аспирант кафедры зоологии эколого-биологического факультета Петрозаводского государственного универсистета. Она использовала тот же метод выборочного учета на пробных площадках в разных типах городской среды, с некотрыми отличиями. Например, Н. Седова использовала больший размер и иной выбор площадок, меньшее число обходов каждой за сезон наблюдений, проведение учетов в разные сезоны года (тогда как мы проводили учет только в летне-осенний период). В ходе параллельных исследований постоянно проводились обмен информацией и взаимные консультации. Результаты исследований Н.А. Седовой обобщены в диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук "Экологический анализ населения бездомных собак в городах Карелии", Петрозаводск, 2007 г., и в ряде статей. Обобщающая статья, в совторстве с научным руководителем: Ивантер Э.В., Седова Н.А., Экологический мониторинг группировок бездомных собак (на примере г. Петрозаводска)//Экология, №2, 2008 г. Данные Седовой по количеству и распределению бездомных собак, структуре их субпопуляции, факторах, влияющих на численность, достаточно близко соответствуют результатам нашего учета. Оценки Н. Седовой общей динамики численности бездомных собак в городе: 2003 г. - 1451 особь, 2004 г. - 1193, 2005 г. - 1651, 2006 г. - 1061, 2007 г. - 1001. Заметное различие значений для 2004 и 2005 гг. может быть объяснено временным перераспредлением сезонных площадок учета (по которым проводилась оценка многолетней динамики численности) преимущественно в промышленно-складскую зону, что могло дать диспропорциональные завышенные оценки численности в целом по городу (личн. сообщение). Отмечены снижение численности в 2006-2007 гг. по причине интенсификации отлова и общая тенденция к стабилизации численности. Не зафиксировано сезонных влияний на общую численность собак. Как и в нашем исследовании, отмечено преобладание стай собак в промышленно-складской зоне, преобладание одиночек - в жилых районах, а также уменьшение "стайности" в результате отлова. Соотношение полов среди взрослых бездомных собак по данным Седовой - 1 : 1 (среди новорожденных выявлено небольшое преобладание самцов, что говорит о выравнивании соотношения полов с возрастом). Среди факторов, влияющих на динамику численности бездомных собак, отмечены: 1. доступность и наличие кормов, 2. количество укромных мест , 3. влияние службы отлова.

7. Оценка ситуации с бездомными собаками в Петрозаводске в 19 - 20-х веках и в последние годы.

Количественных данных о структуре и численности популяции уличных собак в давние времена (первая половина 20-го века и конец 19-го века) практически нет. В архивах сохранились упоминания о периодических кампаниях по уничтожению «бродячих собак» в конце 19 века (подобные кампании тогда были характерны для всех городов России и Европы). Так, известен документ городской думы - просьба на выделение средств на «битьё бродячих собак» в Петрозаводске, датированный началом 1880-х годов. К концу 19-го века относится первая попытка введения в городе «Правил содержания собак», где на первое место ставилась забота о предотвращении свободного выгула и борьба с бешенством(см. Приложение 2). Предусматривались создание первого пункта передержки для отловленных животных и выкуп их хозяевами. Учитывая это, а также преобладающую тогда в городе «усадебную» индивидуальную застройку сельского типа, можно сделать вывод, что, скорее всего, тогда основным экологическим типом собак на улицах были безнадзорные владельческие («дворовые») собаки, выходящие на улицы из частных дворов. Именно такие собаки и сейчас постоянно встречаются на улицах Старой Кукковки и Перевалки – районах частной застройки.

Во времена Советского Союза, численность бездомных собак была относительно невелика, что определялось более ответственным отношением людей к обзаведению собаками и довольно интенсивным отловом (кстати, собак тогда отлавливали живыми, используя петли, в отличие от современной ситуации, когда обычным методом стал «дитилиновый отстрел»). Отловленных собак коммунальные службы передерживали обычно около 3 суток, после чего, если собаку не забирал хозяин, ее умерщвляли электрическим током.

В субпопуляции преобладали одиночные особи (есть свидетельства о стаях на окраинах города). Общая численность, видимо, была в три-четыре раза меньшей, чем нынешняя (о чем можно судить по данным об интенсивности отлова в те времена). По-прежнему существовал самовыгул хозяйских собак (при отлове которых хозяева выкупали их у коммунальщиков).

Резкий рост численности бездомных собак произошел в Петрозаводске, как и во многих городах России, во второй половине 1990-х гг,, чему содействовали ряд обстоятельств – экономический и социальный кризис, вызвавший резкое снижение требовательности к содержанию животных, их массовое выбрасывание на улицу, уменьшение интенсивности и результативности отлова в самом конце 1990-х годов (отлов петлей был малоэффективен в случае полуодичавших, не подпускающих к себе близко собак, доля которых все увеличивалась). Именно в это время в структуре субпопуляции бездомных животных стали все более преобладать стаи. Стаи стали заселять жилые кварталы. Изученная по рассказам очевидцев история некоторых крупных стай в жилой застройке (на ул. Федосовой - ул. Ленинградской, ул. Герцена, ул. Калинина, Ругозерском переулке) свидетельствует о том, что они все возникли примерно в одно и то же время, в 1999 – 2001 гг. Стаи обычно переживали период интенсивного роста в результате размножения самок-основательниц. В 2002 г. численность субпопуляции бездомных собак, видимо, достигла наивысших значений за всю историю города - по предварительной оценке того времени, она составляла тогда около 1 500 взрослых особей. Интенсивность отлова в 2002 г. была крайне мала – в том числе из-за провалившейся попытки передать функции отлова от коммунального предприятия «Автоспецтранс» частному приюту для животных «Лесси-Плюс» (который впоследствии отказался от муниципального контракта на отлов из-за недофинансирования со стороны администрации города и отсутствия у нее четкой программы по развитию сотрудничества с приютом). В это время стали отмечаться случаи самосудных расправ над собаками (потравы, избиения), тогда же наблюдалось массовое истребление бездомными собаками кошек на улицах.

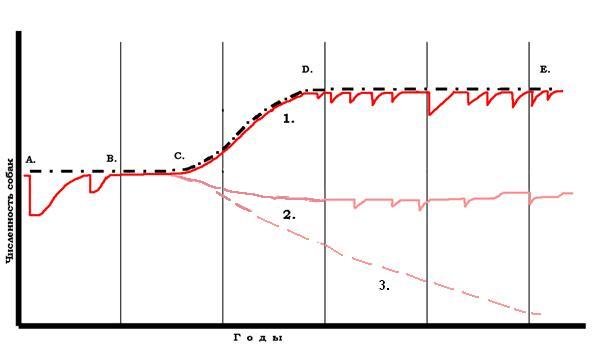

В 2003 г. отлов вновь был передан в руки коммунальщиков (работала одна бригада по отлову), которые вместо петель стали использовать «летающие шприцы» с миорелаксантами. Передержка отловленных животных практически прекратилась, умерщвление обычно происходит при самом отлове (передозировка миорелаксанта). Численность собак при интенсификации отлова снизилась к 2004 - 2005 гг. (начало регулярных учетов) до равновесного уровня в примерно в 1 200 взрослых особей. В 2006 численность снизилась до нового уровня примерно 1 000 особей (различие достоверно), который сохранялся и в 2007 г. Это прежде всего результат введения второй бригады ловцов и интенсификации отлова в 2006 г. - например, наши наблюдения и данные Н. Седовой показали достоверное сокращение численности или исчезновение ряда стай в результате безвозвратного изъятия. По официальным данным общее количество собак всех возрастов, поступивших в Автоспецтранс, за 2006 год по сравнению с 2005 возросло не менее, чем в 1.5 раза (с 2 111 до 3 774 щенков и взрослых собак). В 2007 это количество вновь сократилось до уровня 2005 года. Тем не менее, резкого всплеска общегородской численности в 2007 году (и в начале 2008 г.) не произошло - по-видимому, в том числе по причине того, что при создавшейся меньшей численности собак даже сбавивший темпы отлов продолжал оказывать определенное сдерживающее влияние, однако не полностью компенсирующее начавшийся медленный, но верный рост. К сожалению, официальные данные службы отлова представляют собой валовой показатель, включающий в себя всех животных, независимо от возраста и происхождения - в том числе и щенков от рождения и старше (их доля свыше половины), и сданных хозяевами животных, и безнадзорных владельческих собак, и отловленных в деревнях за пределами города. Поэтому еще более точно количественно оценить вклад отлова в динамику численности пока невозможно.

Сравнивая Петрозаводск с другими городами Карелии и России, можно сделать предварительный вывод о его "средней степени" неблагополучия в отношении бездомных собак. В 2006 году, популяционная плотность бездомных собак в жилой зоне Петрозаводска (17.5 ос. на кв. км) была значительно выше, чем в малых карельских городах Костомукша (1.2 особи на кв. км, данные Н. Седовой), Кондопога (4.3 особи на кв. км, наши наблюдения)и Беломорск (9.2 особи на кв. км, данные Н. Седовой). Отметим, что в этих городах, как и в Петрозаводске, оносительно велико количество безнадзорных владельческих собак. С другой стороны, популяционная плотность в жилых кварталах Петрозаводска, видимо, ниже, чем в более крупных российских городах (естественно тех, где проводились исследования), или близка к ним: Омск - 76.7 ос. на кв. км (Макенов, 2007; возможно, в учет там частично шли и безнадзорные владельческие собаки); Самара - 20 - 30 ос. на кв. км (Артемова, Владимирова, 2006); Москва - 21.5 ос. на кв. км и 33.3 ос. на кв. км для двух типов жилой застройки, 10.7 ос. на кв. км - административная застройка центра города (Верещагин и др., 2006). Для зоны мозаичной (дробной) промышлено-складской застройки, свойственной Петрозаводску, значения плотности (36.2 ос. на кв. км) ниже, чем в Омске (126.2 ос. на кв. км) и Москве (68.3 ос. на кв. км).

Таким образом, можно проследить, что структура популяции и численность животных за время существования города подвергались изменениям в зависимости от меняющихся условий существования, культуры содержания и проводимой властями политики регулирования.

Практические выводы и рекомендации.

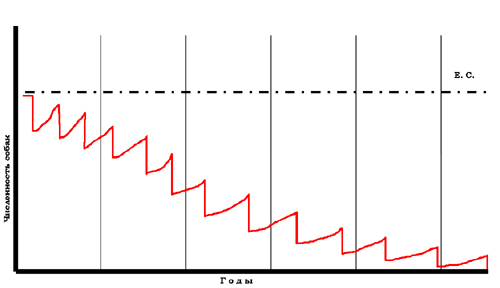

Безвозвратный отлов способен сдерживать рост численности бездомных собак и при интенсификации приводить к ее уменьшению и определенной стабилизации. (Как прогнозировалось в материалах предыдущих учетов). Как превалирующий подход к уже имеющейся субпопуляции бездомных собак безвозвратное изъятие должно сохраняться и в дальнейшем. К относительно положительным сторонам можно отнести и то, что при уменьшении численности бездомных собак соответственно уменьшаются объемы отлова, необходимого для контроля численности.

Однако без глубокой модернизации службы отлова, изменения его методов и ряда важных мер в рамках предлагаемой программы контроля численности и содержания домашних животных ситуация останется неблагополучной и потенциально нестабильной. Существующий отлов без дополнительных мер не способен еще более существенно сократить численность бездомных собак. (А в случае слишком значительного уменьшения интенсивности отлова и его нерегулярности, тенденция сокращения и стабилизации численности вполне может вновь смениться постепенным ростом , приближаясь к уровню естественной поддерживающей емкости среды (видимо, в некоторых районах, например, на Древлянке, в 2006 – 2007 гг. это уже происходило).

Дополнение 2010 года: как и предсказывалось, чрезмерное уменьшение темпов отлова в последующие два года (более, чем в два раза по сравнению с 2006 годом - до 1 600 особей в 2009 году) и привело к увеличению численности собак в целом по городу, до 1 100 - 1 200 взрослых животных в конце 2009 года, и некоторому укрупнению стай.

Этому способствует ряд обстоятельств. Большое количество бездомных животных и источники восполнения их численности остается вне сферы действия нынешней системы регулирования.

1. Прежде всего, по-прежнему практически отсутствует система профилактики безнадзорности и бездомности собак, относящаяся к владельческим собакам. Пока не действуют Правила содержания, в том числе относительно собак, принадлежащих предприятиям и организациям, низка культура обращения с животными, по-прежнему нет целенаправленной политики по борьбе с перепроизводством владельческих животных (то есть с ситуацией, когда ответственный спрос на отдельные категории животных намного ниже предложения). Приток выброшенных и дичающих собак не уменьшился (в районах жилой застройки бывшие владельческие животные составляют более 30% от всей численности бездомных собак).

2. Повышенная подвижность и осторожность остающихся бездомных собак заставляет тратить на отлов большее время, что и отражается негативно на его эффективности после некоторого снижения популяционной плотности. Одиночные собаки менее заметны, чем группы. Снижение же темпов отлова рано или поздно приводит к равновесной ситуации, когда число отловленных собак компенсируется выброшенными и размножением недовыловленных собак.

Отлов в значительной степени по-прежнему бессистемен – нет установленного плана работы по участкам, где условия способствуют поддержанию высокой численности бездомных собак (значительная кормовая база, укрытия).

При уменьшении плотности субпопуляции в ходе отлова, но сохранении тех же объемов кормовой базы иногда можно ожидать относительного увеличения количества пометов и числа выживших щенков у остающихся одиночных самок. Это «компенсаторное размножение» - механизм, при отсутствии повторного отлова, способный в значительной мере восстановить численность взрослых животных за довольно короткий период (8 - 10 месяцев).

3. Кроме того, значительная часть уже присутствующих на улицах собак малодоступна для существующего отлова и по другим причинам. К примеру, этому способствует то, что по-прежнему, контроль содержания и регулирование численности собак на территории предприятий и организаций всецело зависит от желания их руководства и никак не регламентированы (правила содержания животных редко исполняются, не определена принадлежность присутствующих на территориях собак (являются ли они собственностью организации или нет), собаки обычно свободно покидают территорию, бесконтрольно размножаются и т.д.).

4. Отлов собак с помощью только ограниченного набора методов («дистанционное обездвиживание» и обычно сразу умерщвление на месте с помощью препаратов-миорелаксантов) и отсутствие нормально функционирующего пункта краткосрочной передержки вызывает протест части населения, и не позволяет осуществлять регулярный отлов и передержку, например, «проблемных» и дичающих владельческих и условно-надзорных собак, что приводит к поддержке численности субпопуляции за счет этих категорий животных. Горожане либо не вызывают отлов, опасаясь быстрого умерщвления собак, либо сами ловцы избегают отлова некоторых животных, опасаясь скандалов.

Для эффективной работы с этими, а также рядом других категорий неодичавших собак также необходимо создание приюта для долгосрочной передержки животных с ветеринарным блоком, который бы стал централизованной структурой для сбора выброшенных, отказных животных и молодняка, длительной передержки, поиска хозяев, стерилизации (борьбы с перепроизводством) и т.д. Также крайне целесообразно вести работу с учетом наличия различных социально-экологических типов в субпопуляции безнадзорных собак (См. «Социально-экологические типы безнадзорных собак»). Рекомендации о создании приюта были выработаны на заседании «круглого стола» специалистов администрации, ученых и общественности в июне 2005 г. Приют мог бы стать и координирующим центром осуществления предлагаемой комплексной программы.

Предлагаемые меры:

1. Модернизация службы отлова и пункта краткосрочной передержки.

2. Меры по профилактике бездомности и безнадзорности (по владельческим собакам).

3. Создание приюта для долгосрочной передержки (в первую очередь, для отказных, выброшенных владельческих и неодичавших бездомных собак, в том числе поступающих из пункта передержки) с ветблоком для стерилизации собак, передаваемых владельцам или возвращаемым на место обитания (в особых случаях метод стерилизации с возвратом применим к условно-надзорным собакам - как дополнительный к безвозвратному отлову).

Эти меры целесообразно объединить в рамках комплексной Программы по контролю численности и содержания городских домашних животных.

Основная литература

• Верещагин А.О., Поярков А.Д., Горячев К.С. Методы оценки численности бездомных собак в городе // VI съезд териологического, общества. - М., 1999. - С.47.

• Ивантер Э. В. Введение в количественную биологию. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. – 304 с.

• Челинцев Н.Г. Математические основы учета животных. - М., 2006, - 431 с.

Приложение 1.

Примерное распределение собак по социально-экологическим типам (на 2006 г.).

1. Безнадзорные владельческие собаки (собаки полувольного содержания) – потенциальное количество не менее 850 взрослых особей. Активны преимущественно в светлое время суток.

2. Выброшенные и потерявшиеся владельческие - от 400 до 700 особей в течение года (более точные оценки затруднены из-за отсутствия регистрации и относительно быстрой сменяемости части выброшенных и потерявшихся собак).

3. Условно-надзорные бездомные – 200-250 взрослых особей.

4. Полуодичавшие, в том числе стайные – не менее 600 взрослых особей.

5. Одичавшие - 50 – 100 взрослых особей.

Количество ежегодно появляющихся щенков (только бездомные собаки) – не менее 2700 (новорожденных). Значительная часть их впоследствии гибнет по разным причинам.

Приложение 2.

Правила содержания и выгула собак в Петрозаводске (конца XIX века и ныне действующие).

1. Проект правил содержания собак, предложенный петрозаводским полицмейстером олонецкому губернатору в мае 1891 года (Источник: Петрозаводск. Триста лет истории. Документы и материалы. Книга 2. // Петрозаводск, 2001. С. 364-365).

«Чтобы оградить общество от опасности, какое ему постоянно угрожает от бродячих собак, я полагал бы изложить обязательные постановления по следующей редакции:

1) Владельцам собак вменяется в обязанность держать собак под строгим присмотром и иметь для них ошейники по особому типу, выработанному городскою управою, за особым номером, означенным управою, на металлической пластинке, прикрепленной к ошейнику.

2) Строго следить за состоянием здоровья собак и, в случае заболевания, обращаться к ветеринарному врачу для определения болезни, а в отсутствии врача немедленно заявлять полиции для соответствующих с ее стороны распоряжений. Затем заболевшую бешенством собаку немедленно убивать.

3) На собак, выпускаемых на свободу, обязательно надевать намордники или во время прогулок водить таковых на шнурках и цепочках, продетых чрез кольцо ошейника...

4) Собаки, без намордника бродящие по улицам и площадям города, будут забираемы особо нанятыми от городского управления лицами.

5) Местом, куда будут собираемы на улицах и площадях собаки, назначается за Пробою ( т.е. за нынешней ул. Пробной) , близ скотского кладбища.

6) За содержание захваченной бродячей собаки хозяин таковой обязан уплатить за содержание ее в городскую управу 20 коп. в сутки.»

2. Поправки в "Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городе Петрозаводске", принятые решением Петрозаводского городского совета от 26 декабря 2007 года. Фактически это сильно сокращенный вариант правил содержания животных, касающийся в основном вопросов выгуливания собак.

«1.7. Запрещается нахождение и выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения, а также на территориях иных общественных учреждений (организаций), имеющих соответствующие запретительные надписи.

3.16. Запрещается...

- содержать домашнюю водоплавающую птицу в водоемах, включенных в зоны отдыха и элементы благоустройства города;

- содержать собак на балконах и лоджиях, а также в общих помещениях жилых домов (лестничных клетках, коридорах, чердаках, подвалах, лифтах, подсобных помещениях, кухнях, санузлах)

3.17 Выгул собак (кроме щенков до трехмесячного возраста) допускается на территориях общего пользования, в городских зеленых зонах только на поводке.

Выгул собак с повышенной агрессивностью допускается только на коротком поводке (1.0 - 1.2 м) в наморднике.

Спускать собаку с поводка можно только в малолюдных местах, собакам с повышенной агрессивностью при этом обязателен намордник.

Лицо, выгуливающее собаку, обязано убрать экскременты, оставленные животным во время выгула на любой территории, в том числе и в подъездах домов, лифтах, на лестничных клетках.

Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.

Владелец имеет право на ограниченное время оставить свою собаку привязанной на коротком поводке возле магазина или другого учреждения (собаку с повышенной агрессивностью в наморднике).

Собаки и кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождающих лиц, за исключением собак, оставленных привязанными на коротком поводке возле магазина или другого учреждения, считаются безнадзорными, независимо от наличия у животного ошейника, и подлежат отлову по заявкам заинтересованных лиц.

Мертвые домашние животные подлежат утилизации и захоронению в специально отведенных для этого местах.»

nbsp;nbsp;

В.А. Рыбалко. Проблема бездомных животных. Цикл статей. 2010 г.

Приложение 1. Городская экосистема и статус некоторых значимых видов городской фауны.

Городская экосистема и статус некоторых значимых видов городской фауны.

I

На протяжении последних двух - трех десятилетий в научно-популярной литературе, публикациях СМИ, на радио и телевидении постоянны выступления, связанные с экологической проблематикой. Одна из основных тем – охрана природы: экосистем, видов флоры и фауны. При этом в качестве научного обоснования тех или иных взглядов часто используется представление экосистемы как «сложного, самостоятельного, саморегулируемого, саморазвивающегося механизма», устроенного определенным весьма сложным образом. Воздействие человека на один или несколько элементов этой системы обычно интерпретируется как вредоносный, разрушающий, дестабилизирующий фактор.

Такой подход может соответствовать действительности при освещении проблем, касающихся малонарушенных экосистем, слабо затронутых человеческой деятельностью. Однако в силу уже сложившихся стереотипов массового сознания и определенной интеллектуальной «моды», подобные интерпретационные модели стали применять и при описании городской среды. При этом такого рода модели не только явно или неявно влияют на характер публикаций просветительского или пропагандистского характера, но и иногда ложатся в качестве идеологической базы в основу муниципальных программ управления городской средой и сопровождающих их нормативно-правовых актов. Встают вопросы: насколько подобные взгляды соотносятся с реальностью? Иными словами, насколько оправданно переносить представления о «самостоятельности» или автоматически осуществляемом гомеостазе природной экосистемы на антропогенную урбанистическую систему? Цели данной публикации – попытаться дать ответы на этот вопрос применительно к городскому животному миру, как, пожалуй, наиболее эмоционально значимому для людей компоненту городской экосистемы. Дополнительно встает проблема экологического статуса значимых для человека видов городской фауны: насколько сопоставимо с естественными аналогами положение, занимаемое в антропогенной системе крупными и распространенными городскими животными.

Как известно, экологическая система – это совокупность живых организмов в единстве с их местообитанием. Для начала стоит рассмотреть структурные особенности города как местообитания определенного типа. Урбанистическая экосистема типологически резко отлична от природных экосистем, и изолирована от них пространственно. Такая пространственно-типологическая изоляция не подлежит сомнению для городов европейского типа, отделенных от природы транспортными магистралями, характеризующихся большой плотностью населения, многоэтажной застройкой, обширными площадями асфальтированных покрытий, интенсивным транспортным потоком и т.п. Эти градообразующие компоненты даже внешне отчетливо отделяют город от окружающих природных ландшафтов. Безусловно, городская среда в целом не является полностью антропогенной, так как развивается на месте природной экосистемы и включает в себя ее некоторые компоненты, как абиотические, от почв до климата, так и биотические - живые организмы. Простейший пример – дикорастущие городские растения как сохранившиеся виды нативной флоры, приспособившиеся к произрастанию на городских газонах и пустырях, большинство городских насекомых, мелкие позвоночные, рыбы; иногда включенными в городскую среду оказываются целые микроэкосистемы, например, зарастающий пруд в лесопарке и т.п. Но это только фрагменты прежнего разнообразия, уже не складывающиеся в сбалансированную картину; элементы, не определяющие характерную для данной системы модель обмена веществ, обеспечивающую существование крупных видов фауны.

Обмен вещества и, следовательно, энергии в самодостаточных природных экологических системах принято изображать в виде так называемой экологической пирамиды . Это изображаемое в виде пирамиды соотношение между живыми организмами – структурными элементами экосистемы, рассмотренными в аспекте производства, передачи и потребления органического вещества (из которого все организмы состоят и которое является основным источником энергии для их жизнедеятельности). Классическая схема предполагает для каждой экосистемы наличие трех компонентов, объединенных пищевыми (трофическими) связями: а) продуцентов - производителей органики из неорганического вещества, б) консументов – потребителей произведенной органики и в) редуцентов, превращающих остатки органики обратно в неорганическую форму.

Упрощенно это можно проиллюстрировать следующим образом. В типичной наземной экосистеме, например, лесу, роль продуцентов играют автотрофные зеленые растения, производящие в ходе фотосинтеза органические вещества и образующие из нее свою биомассу. Затем часть биомассы потребляется растительноядными животными – первичными консументами, часть биомассы травоядных потребляется хищниками – вторичными консументами, и становится составляющей их тел. Некоторые хищники, в свою очередь, поедаются более крупными хищниками – консументами третьего порядка. Наконец, на последнем этапе останки всех организмов попадают в почву, где разлагаются редуцентами – почвенными микроорганизмами. Каждый из уровней представлен, как правило, многими видами.

Между разными видами на одном уровне существует «разделение труда», обусловленное: а) специализацией на том или ином виде корма из нижележащего уровня и б) занимаемым местообитанием - то есть разными «экологическими нишами».

Эта схему принято называть пирамидой потому, что биомасса лежащих в ее основе продуцентов обычно больше, чем консументов первого порядка, масса первичных консументов больше, чем вторичных и т.д. – при графическом изображении этой закономерности получается характерная сужающаяся кверху фигура.

При этом в долговременно существующей природной экосистеме совокупность (сообщество) всех обитающих в ней организмов обладает устойчивостью, как в отношении численности, так и видового состава. Эта устойчивость обеспечивается динамическим экологическим равновесием – невозможностью для каждого из уровней пирамиды (и для каждого отдельного вида из многих, составляющих определенный уровень) выйти за определенные рамки, определенные долговременной эволюционной адаптацией видов друг к другу, ландшафту и климату.

Например, сбалансированная устойчивость обеспечивается между видами, составляющими разные ступеньки-уровни экологической пирамиды. Хрестоматийный модельный пример – отношения хищник-жертва (например, вторичный консумент – первичный консумент: волк - олень). Если вид-хищник чрезмерно уменьшает численность вида-жертвы, он начинает страдать сам от нехватки корма, следовательно, его численность уменьшается. Это вызывает рост численности жертв, восстанавливающих свою численность, и цикл повторяется. Такое примерно взаморегулирование можно проследить между всеми основными уровнями пирамиды. Это пример действия отрицательной обратной связи, обеспечивающей внутренне присущую системе стабильность. Оба компонента системы одинаково важны и являются взаимно зависящими. Безусловно, в естественной среде, где каждый вид, как правило, связан трофическими цепочками не с одним, а с множеством других видов, такая модель в идеальном виде реализуется редко, но, тем не менее, принцип взаимозависимости-взаиморегулирования сохраняется. Сохраняется в значительной степени он и в антропогенно измененных естественных системах («окультуренных ландшафтах»), например, в районах земледелия – хотя количество видов и сложность связей между ними уменьшаются.

Рассмотрим структуру экологической пирамиды в случае урбанистической экосистемы. Организмы-продуценты, несомненно, в ней присутствуют – это представители видов, характерных для местной дикой флоры, а также интродуцированные растения, ввезенные в город издалека – деревья, кустарники, декоративные травянистые растения. Однако трофические цепочки, идущие от городских растений («естественные» цепи), сравнительно немногочисленны, коротки и значимы только для ограниченного круга животных-консументов. Это: растительноядные и хищные беспозвоночные, прежде всего насекомые. Среди позвоночных - немногочисленные амфибии (лягушки), а также некоторые виды некрупных птиц - насекомоядных и зерноядных (трясогузки, зяблик, дрозды, снегири, чечетки и др.), реже – хищные (ястребы), некоторые млекопитающие: насекомоядные (землеройки) и грызуны (полевки). В случае позвоночных животных это в большинстве своем - выживающие в условиях города или сезонно кочующие в город (снегирь) виды дикой фауны, причем численность и относительная значимость (количество связей с другими видами) большинства видов этих птиц и зверей в городской экосистеме значительно меньше, чем в соседствующих природных. Кроме того, часть рациона насекомоядных животных в городе всегда составляют насекомые, питающиеся не растениями, а пищевыми отходами человека, а часть рациона растительноядных животных - сами пищевые отходы. То есть они частично включены в «неестественные» пищевые цепи.

Для крупных и самых многочисленных видов городских млекопитающих и птиц городские растения как первоисточники корма представляют второстепенное значение или не имеют значения совсем. Какие это виды? Для российских городов в европейской части страны это всем хорошо известные так называемые синантропные виды – сизый голубь, серая ворона, домовый воробей, галка, кряква - в последние десятилетия, серая крыса, домовая мышь, в летний период – сизая и озерная чайки; а также домашние виды - кошка и собака (как хозяйские, так и бездомные). Для удобства условно назовем эти доминирующие в городской среде виды «значимыми ».Они все составляют один уровень пирамиды – первичных консументов, потребляющих человеческие продукты. Любое описание кормовых предпочтений (трофической специализации) вышеперечисленных значимых видов указывает на человеческие продукты (или пищевые отходы) как основу их рациона. (Разумеется, растения города почти не имеют значения в качестве пищи и для главного консумента и самого массового вида городской фауны – человека разумного.)

Таким образом, находящиеся непосредственно в пространственных пределах городской экосистемы продуценты-растения не представляют собой основу для существования основной массы крупных городских консументов. Это принципиальное отличие города от подавляющего большинства прочих экосистем. Некоторое сходство можно обнаружить с абиссопелагиальными экосистемами на больших глубинах в океанах, куда не проникает солнечный свет, и в силу этого отсутствуют растения.

Основная масса вещества, пригодного для усваивания крупными организмами, поступает в городскую систему извне. Основой пищевых цепей для значимых видов городской фауны являются продукты питания, завозимые в город человеком. Человек не только создатель городской системы и основной консумент, он в определенном, функциональном, аспекте является главнейшим городским продуцентом – в смысле не производства органики, а наличного предоставления ее в начало пищевых цепочек. * (Истинные же городские продуценты находятся за пределами города, иногда весьма далеко – это сельскохозяйственные растения: зерновые и овощные культуры, фруктовые деревья, а также кормовые травы для скота.)

Итак, городская экологическая пирамида редуцирована – усечена; представлена в основном нахлебниками человека и основана на человеческих продуктах питания.

II

Рассмотрим теперь вопрос: способна ли урбанистическмя экосистема к полноценной саморегуляции на основе взаимодействия между уровнями пищевой пирамиды – подобно системам природным. Следует сразу оговориться, что следует понимать под саморегуляцией (авторегуляцией) в нашем случае. Авторегуляционный процесс – это ограничение численности живых организмов, не зависящее от деятельности человека как системообразующего и доминирующего вида. Например, такой процесс имел бы место в случае потенциальной невозможности для человека увеличить (или уменьшить) за определенный предел количество особей какого-либо вида животных в городе - подобно тому, как зверь-хищник в природной экосистеме обычно не может уменьшить за определенный предел численность своих жертв, лимитированный голодной смертью. Человек в этом случае оказывается не всесильным управленцем, а лишь одним из видов городской фауны, на деятельность которого распространяются природные законы. Иными словами, речь идет о потенциальном наличии в городской среде неких лимитирующих факторов, действующих на популяции животных и при этом абсолютно не обусловленных человеческой деятельностью.

Рассмотрим для начала все значимые виды в их совокупности – как единую ступеньку экологической пирамиды, пока без учета видовой специфики.

Итак, завезенные продукты потребляются в первую очередь самим человеком и только относительно небольшая их часть становится доступной для вышеперечисленных животных – основных первичных (кроме человека) консументов городской среды. Но даже эта часть позволяет существовать весьма плотным популяциям. Приходящаяся на долю животных пища доступна им в двух формах: а) как корм, непосредственно целенаправленно предоставляемый человеком для животных и б) как выброшенные человеком в городскую среду пищевые отходы, отбросы, мусор, объедки и т.п., которые животные разыскивают самостоятельно. Абсолютное количество доступной пищи и относительное распределение ее по двум вышеназванным категориям всецело зависят от человека, точнее – от ряда факторов экономического, управленческого, социально-психологического порядков, характерных для жизнедеятельности данного города. Спектр факторов весьма широк, и значение их неодинаково – от количества торговых точек и устройства мусорных контейнеров до культуры горожан в отношении утилизации отходов, от эффективности работы дворников и служб вывоза мусора до определяемой социальной психологией потребности кормить голубей на площадях (или уток в прудах, или собак на пустырях) и т.д.

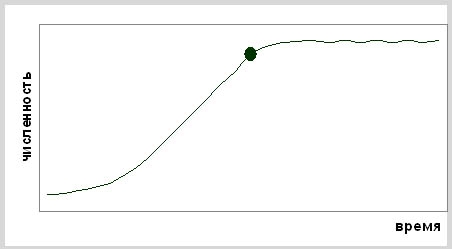

Человек, влияя на эти факторы, определяет для популяций городских синантропов поддерживающую емкость среды, обуславливающую их максимальную численность. Поддерживающая емкость – термин, подразумевающий совокупность ресурсов, которыми располагает популяция для своего роста. Основной ресурс, конечно, пища. Количество животных не может расти дальше, если исчерпан доступный корм. Но важны и иные ресурсы – пригодные убежища, маршруты перемещения, покровительство людей и т.п. Главное – управление этими ресурсами полностью находится в руках человека и зависит от его осознанных или неосознанных действий в масштабах города, будь то действия администрации, частных предприятий или отдельных горожан. А если брать ситуацию в наиболее глобальном аспекте, то налицо зависимость от «функционального состояния человеческой популяции» – экономической ситуации в стране, эффективности государственного и муниципального управления, уровня и характера культуры людей. Возникает глубокий общенациональный экономический кризис – количество пищевых отходов в контейнерах уменьшается: люди сами доедают все до последней крошки. А если локальный кризис касается только служб вывоза мусора – наоборот, выросли горы доступных для животных отбросов.

Подобных сценариев множество. Но всегда сохраняется существенная особенность - количество органического вещества, потенциально доступного для всей совокупности животных-консументов практически не зависит от количества этих консументов. Отсутствует автоматически действующая межуровневая обратная связь (типа хищник-жертва), характерная для разных уровней пирамиды в природных экосистемах. Так, например, наличие или отсутствие в городе серых ворон или чаек не влияет на то, сколько отбросов поступает ежедневно в мусорные баки. «Мусорные» птицы влияют лишь на распределение уже наличествующих в баках или на помойках отбросов. Если птиц мало – большая часть съедобных отбросов останется в контейнерах или будет вывезена на свалку; если много – будет потреблена птицами и образует биомассу их тел, массу их помета, будет использована для их жизнедеятельности в качестве источника энергии и т.д. Только действия человека – например, улучшение работы коммунальных служб и повышение культуры сбора мусора – может повлиять на количество поставляемых отходов, доступных для птиц.

В экологическом аспекте отсутствие обратной связи между человеком как «консументом-продуцентом» и значимыми городскими животными-консументами объясняется еще одной особенностью города как экосистемы – все эти животные не являются по отношению к человеку хищниками, то есть потребителями его собственной биомассы. * Они – нахлебники, подбиратели крошек со стола вида-хозяина, практически никак не влияющие на численность популяции этого хозяина. В животном мире иногда встречается подобные ситуации. Существует особая форма сосуществования двух видов, когда один из видов-партнеров (обычно более мелкий) использует сожительство с другим видом в свою пользу, а для более крупного вида присутствие мелкого партнера экологически безразлично. Так, небольшая рыбка-прилипала, прикрепившись к огромной акуле, пользуется хозяином как средством передвижения, защитой от врагов и подбирает остатки акульей пищи. Периодически прибегают к подобной тактике млекопитающие - мелкие шакалы подбирают крошки с львиного стола, а за белыми медведями в надежде ухватить недоеденный кусочек следуют песцы. Такую встречающуюся в природе форму сожительства, когда один вид полностью или частично зависит от другого, который, в свою очередь практически не зависит от первого, принято называть комменсализмом. * * Русские эквиваленты – сотрапезничество или нахлебничество. Животных, ведущих такой образ жизни «за чужой счет», можно назвать комменсалами. Итак, значимые виды животных в экологической пирамиде занимают уровень консументов-потребителей, а в плане конкретной формы этого потребительства они являются комменсалами. В природных экосистемах облигатных («чистых») комменсалов довольно мало, большинство видов прибегают к такой форме лишь время от времени, экологическая роль естественного комменсализма мала. А вот городской комменсализм видов-синантропов по отношению к человеку по масштабу несравним с природными аналогами, он охватывает одновременно несколько самых массовых в экосистеме видов крупных позвоночных, являясь функциональной основой их пищевых цепей. Кроме того, речь идет не только о предоставлении человеком корма, но вольном или невольном обеспечении прочими благоприятными условиями для существования, например, убежищами для крыс в подвалах, для птиц – на чердаках, относительно теплым микроклиматом – для всех видов.

Следовательно, общая городская совокупность всех крупных животных не способна на саморегулирование своей общей массы с помощью природного, естественного механизма, основанного на функционировании обратных связей между разными ступеньками-уровнями экологической пирамиды. * Общая потенциальная биомасса городских консументов-комменсалов зависит только от деятельности человека – никак не подчиненного им в пищевом отношении.

Могут возразить – регуляцию общей биомассы этих видов могут взять на себя вышестоящие ступени пирамиды: да, крысы, вороны и собаки не питаются людьми, но есть виды живого, питающиеся самими крысами, воронами и собаками – универсальные консументы второго порядка. Именно они при избыточной численности животных-комменсалов должны взять на себя роль автоматического регулятора, и это регулирование не будет зависеть от человека. Рассмотрим этот аргумент. В фауне городов отсутствует такой универсальный дикий хищник, для которого были бы одинаково доступны и крысы, и вороны, и бродячие собаки, да притом обладающий относительно небольшими размерами, огромной прожорливостью, быстрым обменом веществ и малой плодовитостью – чтобы биомасса не накапливалась в нем самом или его потомстве. ( Даже если бы теоретически такой вид существовал, то вряд ли человек позволил существовать такому безусловно опасному существу по соседству с собой). Возможно лишь перераспределение биомассы в пределах одного уровня, одной ступени пирамиды – когда один вид комменсалов теснит другой в результате изменений в параметрах его экологической ниши, оказывается более успешным в сожительстве с человеком (см. раздел III). Но общая биомасса остается примерно той же, перераспределяясь в пользу вида-победителя.

Впрочем, вместо хищников есть не менее смертоносные существа – микроорганизмы-паразиты, возбудители инфекционных заболеваний (микроскопические хищники, питающиеся плотью более высокоорганизованных жертв). Действительно, огромное количество животных в городах гибнет от инфекций, и распространение их видимо зависит от плотности популяций. Но возможна ли остановка роста биомассы рассматриваемых видов или ее уменьшение только за счет действия болезнетворных микроорганизмов?

Популяционно-экологические последствия городских эпизоотий изучены явно недостаточно. Однако нет никаких оснований полагать, что городские животные в этом отношении кардинально отличны от других животных и человека. Так, известно, что проникновение в популяцию нового возбудителя смертельно опасной болезни может иметь крайне тяжелые последствия, вплоть до уничтожения популяции, если а) популяция мала и(или) б) генетически однородна – то есть отсутствуют генотипы, резистентные к инфекции. Популяции синантропных городских животных вряд ли удовлетворяют этим условиям. В любой достаточно крупной и генетически разнообразной популяции имеются особи, устойчивые к заболеваниям – что и позволяет видам переживать эпидемии. Даже специально применяемые людьми способы биологической войны против крупных популяций видов некоторых «нежелательных» млекопитающих не заканчиваются их полным уничтожением. Примеры: использование бактериальных препаратов (возбудителей «мышиного тифа») против грызунов в населенных пунктах, применение специально завезенного вирусного заболевания миксоматоза для борьбы с кроликами в Австралии. Во всех случаях часть животных оказывалась устойчивой, она выживала и продолжала размножаться, передавая свою устойчивость потомкам. Поэтому смертность от заболеваний со временем заметно снижалась. Так, кроличий миксоматоз в Австралии первоначально имел смертность 90%, которая по мере возрастания резистентности популяции снизилась до 20%. То же самое относится, безусловно, и к естественно циркулирующим среди животных болезням. Таким образом, даже периодическое возникновение новых инфекционных заболеваний не является долговременным лимитирующим фактором.

Но, возможно, уже существующие болезни в определенных условиях обеспечат авторегуляцию? Да, за год они уносят определенную долю популяции, чаще всего ослабленных особей из молодняка - ослабленных чаще всего из-за конкуренции с более успешными собратьями в условиях ограниченных ресурсов. Но доступные ресурсы – поддерживающая емкость среды – ограничены деятельностью человека. Стоит ему их изменить, например, увеличить количество отбросов, - емкость среды возрастет, и «планка», до которой может расти численность популяции, поднимется вверх. И те молодые животные, которым не хватало корма раньше, успешно сумеют прокормиться и противостоять болезням.

Но распространение заболеваний зависит от плотности популяции. Так как площадь города ограничена, возрастет и количество животных на единицу площади (плотность популяции). В более плотной популяции, где животные, как правило, чаще контактируют между собой, риск заражения выше, следовательно, и количество заболевших и умерших будет больше. И, возможно, наступит определенный момент, когда как бы ни увеличивал поддерживающую емкость человек, численность перестанет расти, потому что смертность от инфекционных заболеваний станет равна рождаемости. Впрочем, когда достигается уровень – сказать очень трудно, особенно в условиях «наибольшего благоприятствования» для синантропов. Например, плотность популяций крыс в городах может быть высокой * , но лимитирующими, ключевыми факторами для них все же являются факторы, зависящие от человека – наличие корма и дератизационные мероприятия. Нет сведений о том, что циркулирующие среди крыс болезни способны действенно остановить рост крысиной численности при избытке корма. (В случае серых крыс при крайне высокой плотности популяции может «заработать» фактор иной природы, связанный с внутривидовой регуляцией.

Итак, зависящая от плотности популяции естественная смертность от болезней – лишь теоретически действительно мощный самостоятельный межуровневый механизм регуляции. Но практически его действенность все же зависит от человека. Ибо он не является непреодолимым – и многократно преодолевался человеком в случае содержания и разведения домашних животных. Фермы, птицефабрики, питомники, а часто и городские квартиры – примеры невероятно высокой популяционной плотности. Тем не менее, определенные, не очень сложные для современной цивилизации, мероприятия позволяют избегать массовой гибели животных на этих объектах – и смертность от инфекций там намного меньше рождаемости. Те же меры могут действовать и в городской среде – например, за счет проведения карантинных мероприятий или уничтожения уже заболевших животных. По крайней мере, энергичные меры борьбы с опасными заболеваниями, общими для людей и животных, например, с бешенством и сибирской язвой, обезопасили от них не только людей в большинстве европейских городов, но и как побочный результат – городских млекопитающих.

Таким образом, и влияние инфекционных заболеваний на популяции значимых видов в городской среде опосредовано антропогенным фактором.

Итак, подводя итог, можно сказать, что в городе отсутствуют важнейшие механизмы авторегуляции, не зависящие от человека, а именно:

1. Значимые виды животных городской экосистемы не влияют на нижележащий уровень, то есть на человека, поставляющего пищу – нет отрицательной обратной связи, способствующей уменьшению производителей ресурса по мере увеличения количества потребителей.

2. Нет вышестоящего уровня в виде универсального хищника, питающегося значимыми видами.

3. Вышестоящий уровень в виде паразитов (болезнетворных микроорганизмов) хотя и может играть определенную роль, но малоэффективен даже при огромных плотностях популяций и даже косвенно преодолевается человеком за счет борьбы с распространением заболеваний.

Добавим, что универсальным хищником по отношению к этим видам является только все тот же человек (то есть он и для них аналог продуцента, он же – и аналог вторичного консумента) – если осуществляет активные мероприятия по регулированию численности. Он ведь не только поставляет животным корм (то есть является нижележащим уровнем пирамиды), но, осуществляя активное регулирование, функционально становится на верхнюю ступеньку над ними! Но принципиально важно то, что регулирует он их численность не по причинам естественным – не ради получения пищи, и даже не в ходе конкуренции за ресурсы. Мотивации, движущие силы иные, основанные на определении причин и следствий, свойственном разумному существу – предотвращение неудобств и угроз, вызванных присутствием синантропных организмов.

III

До сих пор мы рассматривали сообщество крупных городских животных в их совокупности – либо как общую биомассу, либо как нерасчлененную на виды совокупность особей – вторичных консументов в экологической пирамиде, или комменсалов – по типу пищевой связи с человеком. Теперь обратимся к характерной для города структуре межвидовых отношений между этими животными, и также рассмотрим вопрос о степени обусловленности этих отношений деятельностью человека.

Каждый из видов, стабильно, то есть на протяжении многих поколений, существующий в экосистеме, занимает в ней свойственную ему экологическую нишу. Образно говоря, на каждом этаже экологической пирамиды у каждого вида есть отдельная квартира. Можно сказать и так: экологическая ниша – это «точный адрес и профессия вида». Каждый вид в чем-то лучше, чем другие, приспособлен к определенным условиям обитания и способам жизнедеятельности. В условиях межвидовой конкуренции на каждом из уровней экологической пирамиды такая специализация позволяет виду все же иметь свое собственное пространство выживания, на которое не могут претендовать другие виды. Примеры многообразны. Разделение может быть и пространственным: одни рыбы живут у дна, другие – в толще воды; пищевым: разные виды насекомых поедают разные органы одного и того же растения; временным: одни хищники охотятся ночью, другие – днем и так далее. Причем, как правило, каждый из видов отличается от других не по одному, а по нескольким параметрам.

В городе экологические ниши для значимых видов создаются человеком – как и практически все условия городской среды. Животные приспосабливаются к предоставленным человеком условиям – каждый по-своему. Причем как и в природной среде, если в городе существуют несколько видов. их ниши не полностью пересекаются – иначе в результате конкурентной борьбы одни виды смогли бы полностью вытеснить другие. В случае, когда в экосистеме два вида занимают абсолютно одну и ту же экологическую нишу, то один из них, как правило, обречен (принцип конкурентного исключения или принцип Вольтерра – Гаузе). Более сильный или плодовитый конкурент истребляет более слабого. Это обычно случается, когда в экосистему проникает новый вид «со стороны», оказывающийся приспособленным к тем же условиям, что и один из аборигенных видов. Между ними разыгрывается борьба за место под солнцем, и отступать им некуда – их ниши идентичны. В истории синантропных городских животных была похожая ситуация, вызванная, кстати, все той же деятельностью человека. Населявшая города средневековой Европы черная домовая крыса (тот самый виновник чумной эпидемии) была значительно вытеснена более энергичной и выносливой серой крысой, невольно завезенной в Европу по караванным путям.

Но характер экологических ниш в городе зависят от одной особенности, о которой уже говорилось: основной источник пищи для всех животных одинаков – человеческие продукты. Различия в способах добывания корма в принципе незначительны. Грызунам в силу их размеров доступны запасы корма не только на помойках, но и внутри домов. Птицы в летний период могут дополнять рацион насекомыми или семенами городских растений. Но и эти различия сводятся к приспособлениям к тем условиям, которые предоставляет человек. Если человек лишает крыс доступа к пище в доме – то крысы чаще будут выходить в поисках пищи за пределы построек. Если город так плотно застроен домами, что для зелени остается мало места – существующие в нем птицы будут еще больше зависеть от отбросов и крошек.

Сильно зависят от человека экологические ниши значимых видов и в плане подходящего местообитания. Так, наличие грызунов в доме возможно только при наличии пустот и проходов между перекрытиями, в подвалах, в стенах. Показательны успехи в борьбе с крысами при применении достаточного простого метода – бетонирования всех дыр, щелей и пустот * . Так же гнездование голубей возможно только при наличии доступа для птиц на чердаки зданий, гнездование ворон – от наличия посадок достаточно высоких деревьев.

Такая зависимость особым образом влияет на межвидовые отношения. В природных экосистемах, где условия и соответствующие им экологические ниши неизменны на протяжении веков и тысячелетий, видам на одной ступеньке экологической пирамиды обычно не грозит быстрое вымирание или серьезное сокращение численности из-за межвидовой конкуренции.